廃校・ダンス・夏休み・思い出 ― 2013/08/13 00:50

どちらも「思い出」というカテゴリの引き出しにあるからかもしれない。

そんな「思い出」を誘発する時空間での「ダンス」の創作。

これはもう最高と言うしかない。

神戸の作品の最終調整は、その廃校の体育館で行われた。

この写真アルバムは、その時間と空間の「思い出」のごく一部でしかないが、確かに存在した記憶のカケラとして、在りし日と今とを繋いでいる。

止められた蛇口。

小学生の頃、夏休み明けに蛇口をひねるとサビの混じった赤い水が出ていたのを思い出します。

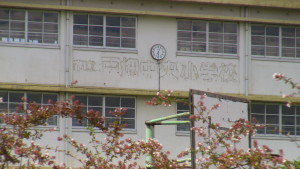

生い茂る雑草と閉鎖された校舎。

時間が止まっているのではなく、管理が止まっている、そんな感じでした。

体育館床の換気孔。

伸びてゆく蔦。

開け放たれた扉。

定番のトンボ。

パイプ椅子。

はずされた校名。

乱舞。

これは、なかなか難しいですが、やっていくうちに、わかっていきます。

こうして神戸の作品は終盤の追い込みで完成に向かっていきました。

「創作ダンス」完成目前!!~山あり谷あり~ ― 2013/08/04 08:33

高校の部活が参加できるダンスの大会としては、恐らく最も古くて長く続いている大会。

「フェスティバル」の名の通り、コンテスト部門と参加発表部門があります。

北九州市立高校は「コンテスト部門」に毎年エントリーしていますが、筒井が関わるようになったのは昨年から。

昨年は、「3.11~忘れてはいけないもの」という、震災をテーマにしたものでした。

4月に決めた「時間」というテーマを6月になって辞めて、3月に一度踊っていた小品を元に、壮大な作品に創り変えました。

この作品は、8月に訪問した釜石でも踊り、3月のチャリティ公演でも踊り、多くの人に見ていただくことができました。

さて、今年は4月7日から月に二度ずつ訪問し、今日が最終回の9回目。

4月~5月は「いかり」や「ストレス」など色々なキーワードを元に「ブラック・スワン」がテーマに。

6月1日の文化祭を目指して創作し、そこまでの段階でできていた作品を発表。

これ、翌6月2日に訪問した時に見せてもらいました・・・

「3.11」を踊った卒業生の、りおな先輩の感想「一つに絞った方がいい」((+_+))

教育実習中の、ちぃ~先輩の感想「何がしたかったの?」(';')

部員からも「構成がブチブチ」「解釈がバラバラ」「まとまりがない」(?_?)

そこで、

テーマが変わることに(^^ゞ

それまで創っていた作品を一切やめて、ゼロから作り直し始めました。

「伝統かぁぁぁ!?(クリリンのことかぁぁぁぁ)」←心の叫び

そこから数えれば今日が五回目。

彼女ら15名は、4月からこっち、文化祭以外は全ての時間をこの作品に費やしていました。

「そんなのは当たり前」と思われるかもしれませんが、北九州市立高校は年間10~20回以上、色々な舞台や大会に立ちますから、ある意味これは奇跡的。

前回7月26日に帰る間際に、テーマと動きとのズレに気付いた部員が相談に来ました。

僕のアドバイスは二点

「納得がいかなければ直前まで粘り続けること」

「迷ったらテーマに照らし合わせこと」

筒井なりの解答を伝えても意味がないので、考えさせる「問いかけ」が大切だし、それが難しい。

今日行ったら、改善されてました。

6月以降の成長は目覚ましく、「創作する」「体で表現する」ということが加速。

嬉しいですヽ(^o^)丿

そんな部員が練習できるのもあと3日。

本番は、8月8日(木)17時23分40秒

今日よりさらにバージョンアップされた作品を見られるのが楽しみでしょうがないです。

写真は「3.11」の先輩たちからのアドバイス。

始めて見る作品に言葉が出てこない・・・。

表現系とリズム系 ― 2012/06/24 11:49

2005年「脱獄」以来の三度目です。

今年のテーマ「海賊」のストーリー展開は、わかり易さの中にも意外性があって面白さが伝わったのかなと思いました。

鴨方高校の作品は、動きはリズム系のストリートダンスですが、毎年表現系部門に出品しています。

「脱獄」以降は「ストリートチルドレン」「三匹の子豚」「覚醒」「ストリートバスケ」「鬼ごっこ」「怪盗」。

こうして並べてみると、どれも個性があって工夫がありました。

なぜ表現系なのか、その理由は愛好会時代にさかのぼります。

1999年にダンス愛好会ができ、秋に朝日高校であった講習会で講師の岡大の村田先生(現筑波大)が言われた言葉

「体の動きはヒップホップの動きでもいいから、何かテーマを表現しなさい。それが表現系です。」

それまでも今でも、表現系・リズム系と区別することに違和感を感じている僕は、このアドバイスが心に残りました。

そこで翌2000年に初めて総文祭に出るときに「リズム系」の動きで「テーマ」を表現する作品創りを意識しました。

講評の村田先生には「リズム系と表現系の新しい融合」と言われました。

以後、鴨高はずっとそのスタイルを貫いています。

今まで何度か「普通のリズム系を創りたかったらそれもいいし、みんなのやりたいようにやればいいよ」

と言ったことがありますが、部員は「ありえない」と一笑し「鴨高スタイル」を曲げません。

嬉しいです。

今回の作品は7月22日に倉敷市真備町にあるマービーふれあいセンターで再演させていただけることになりました。

皆さんに感謝です。

感動超大作公開間近【総文祭】 ― 2007/06/20 15:03

現在そのための創作→踊りこみの真っ最中。すでに練習日は今日と明日の2日間のみとなり、日々緊張の毎日…、にようやくなりました。

先週までは、甘かった。

さて、今年のテーマは「Battle against Wolves(狼たちとの闘い)」。

果たして狼との闘いに勝利して平和な日々が訪れるのか、それとも…。

踊りの勢いは出てきたのだけれど、そうなると丁寧な表現にならず雑になったり、揃うところがばらばらになったり…。バランスが難しい。

日曜は2年を含めた最後の練習。でもまだまだだった。

月曜は曲の最後の編集ができて提出。この日の練習からようやく緊張感が出てきた感じ。

今日はステージのサイズで練習できる最後の日で、明日は当日の日程などの打ち合わせ。明後日は照明合わせ。

そして土曜日。公演は午後13:00より、出番は九番目なのでおそらく13:40過ぎ。

曲と作品がよいので、それに負けないように踊りきれるか。

そして、果たして狼に勝てるのか…。

モダンダンス発表会代表者会議と就実大公演 ― 2006/09/24 22:52

朝は爆睡していてモーニングコールで目覚めて、慌てて出かけるありさまでした。

会議は照明合せの時間順を決めたたり、チケットを配布したりです。

全部で15チームいるので、なかなか大所帯ですが、バラエティに富んだステージになります。

今年は、というか今年も作品の出品はせずに、舞台監督のみでの参加です。

帰りに12月にある就実大学の公演への参加の打ち合わせ。

「休憩」がテーマなのだが、1人で出るのは作品創りが大変なので、誰か出る人がいればと思っていたら学生が参加してくれることに。で、ベンチを使って男女4人で作品を作ることにしました。

自分の作品を創るのは久々なので楽しみ。後は時間をちゃんと確保することですね。

まずは曲探しをしなくては。

総文祭の創作開始 ― 2006/04/22 19:00

うらじゃの駅前とドーム会場。そして総文祭の「脱獄」。スクリーンに投影してみたのだが、久々に見てやはり凄いなと改めて思った。出場した2年3年も感無量のよう。

ただ、完成したものだけみてしまうと、やはりプレッシャーになるので、作り始めは去年も中々進まなかったという話をする。

「神戸出たかった」の声に胸が痛む。確かに神戸に出たい気持ちもないではないのだが、いまの創作方法だと6分程度になってしまう作品の長さを、4分半の作品にするのは少し工夫が必要なのと、お金がかかるのと、うらじゃと時期が近いのとで、ほぼあきらめかけている(一番はお金です)。

思うのだが、やはりダンスの全国大会を主催する団体は、地区予選などのシステムを含めて考えてもらいたい(贅沢な悩みですが)。30人が移動宿泊するのはやはり大変。とはいえ、そういうシステムが無理なのだろうと言うのもわかる。

結論としては、全国大会で賞を目指す活動スタイルではなく、地元で愛されるダンスチームを目指す活動スタイルを確立しようということ。そのためには、地元での定期公演の開催、小中学校との交流、さまざまな場所での公演、マスコミへの露出などが必要になる。今年の課題ですね。

午後は、今年の作品のプリントを一年生に配って、一時間ほどかけてストーリーの説明とイメージの共有をする。曲も昨日まで編集したものを全員で聴いてもらって意見をもらう。やはり繋ぎ方が不自然な個所、フェードアウトの処理、効果音、局の長さのバランスなど何箇所か挙げられる。

その後、曲の仕上げをするのと、前半のできている曲を元に振付するグループに分かれる。振付はいくつかのグループに分けたほうがいいのかと思いきや、分けない方がうまく行くと言うので任せた。

曲は、どうにかなる部分とならない部分があって、解決できないところは、おもにエコーなどのエフェクターがあれば解決するので、新しいフリーウェアーを探すことに(以上2006/4/25)。

新年度初のうらじゃミーティング ― 2006/04/20 22:00

今度の日曜日には第1回の代表者会議もあるので、来週中にみんなで集まることに。

で、今日はこの間テレビでやっていたゴリエ杯のチアダンス大会のビデオを見て参考になりそうなところを考えたのと、今までの振りを確認したのと、曲を聴いてもらってダメ出しをしてもらいました。あと衣装のことで家庭科の先生がミシンを使わせてくれるとのこと。すごく感謝です。

曲はまずまず好評なので、自分が気になるところを修正して、GW明けに一曲の形にして聞かせて、最終的には5月中には完成という方向で進めることに(以上2006/4/21)。

総文祭の作品の曲選び ― 2006/04/05 20:46

今日は6月に行われる県の大会「総文祭」の作品のための曲選びの第一回目。今までのミーティングで作品の大まかなテーマやストーリーは決まりつつあるので、それに添って使える曲を選ぶのが今日の作業。

全員がCDやMDを持ってきて、おすすめの曲やおすすめの一枚を他の人と一緒に聴いて、使えそうな曲を選ぶのである。

持ってきた曲は、全部でアルバム15枚くらいと、選ばれた曲が20曲くらいあるので、四つの班にわけて、最初の一時間で使えそうな曲の候補を絞り込む。ここで、31曲の候補が出てきた。

次に、選んだ曲を全員で聴いて、さらに絞込む。ここではあまり落さないようにしたので、結局27曲くらいが候補に残った。これには2時間近くかかった。

作品のテーマやイメージは決まっているので、曲を聴いて、その作品のイメージが想像できたり、何か場面が頭に浮かべばよい曲ということになるのだが、思い浮かばなくても、使える場合もあるので、難しい。

明日はさらに曲係を決めてそのメンバーで聞き込んでもらうことにして、今日のところは終了。いい曲が集まったとは思うのだが、この作品は、かなり創るのが難しいだろうとは思う。去年のようには楽観はしていない。

近藤良平さんのWS最終日 ― 2006/03/07 23:00

ワークショップ

昨日に続き、今日もワークショップ。そして今日が最終日。

最初に近藤さんが言われたのは、「まだまとめたくない」とのとで、今までの復習ではなく、新しい動きをすることに。

19:10~19:50 激しい動きのやつ。これは3年前のワークでも似たようなものをしたのだが、ゆっくりやればできる動きを早いリズムに乗せることで必死な様子がおもしろい。ワン8ごとに90度ずつターンするうごきと、移動しながら皿回しをして方向転換する動きの組み合わせ。

20:00~20:30 虫の対決の復習、そしてこれに新しい動きが少しずつつけ加わる。直前まで色々な動きが加わるとのこと。曰く「ぎりぎりまで加える人だから」。

20:30~21:30 2人組ごとにやる振付を次々に作っていく。2人組みは組によっては3人とか4人とか6人。それぞれの組み合わせにいいような動きができていく。

~21:50 最後にそれをつないでやってみる。

というわけで、4日間のワークでやった動きは次のとおり。

「今日の激しいやつ」

「虫の対決、ドッグレース」

「ABのペアの動きが次々つながるやつ」

「基礎編2日目でやったラインになってやるシンプルなやつ(チッチッチ)」

「ワンモアタイム」

「小学生の対決」

「今日の次々に組が出てくるやつ」

「レインドロップ(準備運動にならない準備運動)」

たくさん作品ができましたねと聞くと、「作品じゃなくてピースだよ」といわれた。なるほどそういうことか。ちょっと概念が違いました。

この日はワーク後に飲み会があり、結局25:30までほぼ全員で語り明かしました。近藤さんの子ども時代の話や普段の活動などいろいろなことをお聞きしました。

本番はいよいよどうしようか悩み中。

近藤さんは「どうちらにしても大変だね」。う~んホント大変です

うらじゃ

昼休みに、うらじゃの生徒がMTGの結果、他のクラスも希望者は参加できることになったと報告に来た。大所帯になった場合のメリットデメリット、ならなかった場合のメリットデメリットを話し合って、デメリットを回避する方法も考えさせた結果。ちなみにメリットは迫力が出る、デメリットはまとまりがつきにくくなる、初心者は大変。あと練習場所とか連絡網とかもかな(以上2006/03/13)。

作曲に挑戦 ― 2006/03/02 23:00

うらじゃの踊りコンテスト部門には、原曲部門とオリジナル曲部門があるのだが、原曲ののんびりしたテンポでは、自分達が去年の文化祭でやったような勢いのある作品を創るのは難しいと判断して、オリジナル曲部門に出ることに決めたのが1月。

当初は2月中に曲ができればと考えていた。

曲を創るのは作曲班の10名程度が頑張れば何とかなるかも知れないと思っていたのだが、何しろ複数で曲を創ることを取りまとめるのは初めての経験だったので、手探りで進めていった。

最初は作品のイメージの話し合いをし、続いて展開やストーリーの流れなどの話し合いをし、そこまでは何とかスムーズに行った。

続いて具体的にメロディを考える段になって、「一人4小節考える」という課題を出したのだが、考えられる人がほとんどいなくて、皆「難しい」という。

曲を考えるのが難しいのなら、「こんなイメージの曲というのを持ち寄ってはどうか」と言ってみると、「津軽三味線のいい曲がある」といって持ってきてくれた生徒もいたのだが、この頃から何となく、先行き不安な状況になってきた。

エレクトーンでの編曲経験者が2名いたり、吹奏楽部の部員が数名いたりと、音楽経験者はいるのだが、作曲というのは普段の音楽活動の中では全くないのである。よく考えればそうなのだが、そこがダンスと決定的に違うところだなと思った。ダンスの場合創ってなんぼですからね。

昨年の文化祭で使った曲は著作権の関係でコンテストでは使用不可らしく、使わせてもらえないか手紙と電話でうらじゃ事務局に問い合わせるようにアドバイスしたところ、「多分今年も無理」との回答だったようで、それを受けての電話であった。

オリジナルでやりたいという最初の熱い想いはあるのだが、現実曲を創れない、使いたい曲の使用も問い合わせた結果無理。ということでリーダーは「メンバーにはまだ相談していなくて自分の今の個人的な思いではあるが」と断った上で、「曲を創ってくれませんかと聞いたとしたらどう答えますか?」という謙虚な質問(いきなり「曲を創ってくれませんか」と言わないところがグッド)。これは以前に部活のほうでひと月かけて曲を創ったことがあるという話をしたから、言わば最後の頼みの綱ということでの相談。

こちらの答えは次のようなもの。

・可能な限り努力はするが、経験も浅いので期待に沿ったものができる自信はない。

・リーダー、音楽班リーダーの2名はもとより音楽班のメンバーにはできるだけの協力をしてくれないと一人では無理。

「では、明日メンバーに今日の電話の内容を報告してまた連絡をするので、今からお願いできますか」ということで、とりあえず今から曲を創り始めます。幸い来週は入試の関係で暇なのです。(以上2006/03/03)

最近のコメント